2005年7月~2006年11月 ベトナムのハノイに住んで、ベトナム生活を満喫しました。

帰国後は、身の回りのこと少し更新しています。良かったらお付き合い下さい。

カレンダー

| 06 | 2025/07 | 08 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

フリーエリア

最新CM

いいですね~(返信済)

(09/16)

羨ましい~(返信済)

(07/20)

そうですか~(返信済)

(07/10)

そうですか~(返信済)

(07/10)

犬?あらら・・・(返信済)

(07/09)

最新記事

(09/21)

(09/13)

(09/10)

(09/05)

(08/28)

(08/23)

(07/19)

(07/04)

(03/14)

(02/22)

最新TB

ブログ内検索

最古記事

(06/01)

(06/02)

(06/03)

(06/04)

(06/05)

(06/06)

(06/07)

(06/08)

(06/09)

(06/10)

カウンター

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

良寛さん(1758-1831 江戸時代の曹洞宗の僧侶・歌人)の碑

良寛旅日記吉野紀行建碑

吉野山 南朝皇居跡のすぐ手前にある良寛さんの碑です。

皇居跡は、蔵王堂を正面に見て左へ階段を下りたところにあります。

ちょうど、脳天神社に下る手前です。

碑の表面 碑の裏面

この碑の裏に新潟県和島村の「和島村良寛会」が発願と書かれています。

良寛さんが壮年期に吉野を訪れたときの旅日記です。

「里へくだれば 日は西のやまにいりぬ。

あやしの軒に立てて一夜の宿をこふ。

その板敷の上にぬまてふものをしきて臥す。

夜るのものさへなければ いとやすくねず。

よいのまは翁の松をともしてその火影にいとちひさき かたみくむ。

なにぞと問へば これなんよしのゝさとの花筐といふ。

蔵王権現の桜のちるをおしみて、ひろひて盛りたまふ。

そのいわれにはいまもよしのゝ里にてはいやしきものゝ家の業となす。

あるはわらはのもてあそびとなし また物種いれてまきそむれば

秋よくみのる。

それもてるものは万のわざわひを まぬがるとかたる。

あわれにもやさしくもおぼひければ つとにせむ

よしのゝ里の花がたみ」

良寛さんは、吉野の里で、老翁の家に泊めてもらいます。

ここで「万(よろず)の災いをまぬがる」という

吉野の里の花筐(花籠・はながたみ)をみやげとして買い求めます。

という内容のです。

今はありませんが、小さいころ、見た記憶があります。

1cm幅ほどの木を薄くすいたものを赤・黄・緑に染めて、

それを編んで、直径10cmほどの色鮮やかな籠にしたものです。

その編み方に特徴があって、表面のところどころに

三角にとがって立体的になっていたように思います。

あれは、「万(よろず)の災いをまぬがる」籠だったのですね。

良寛旅日記吉野紀行建碑

吉野山 南朝皇居跡のすぐ手前にある良寛さんの碑です。

皇居跡は、蔵王堂を正面に見て左へ階段を下りたところにあります。

ちょうど、脳天神社に下る手前です。

碑の表面 碑の裏面

この碑の裏に新潟県和島村の「和島村良寛会」が発願と書かれています。

良寛さんが壮年期に吉野を訪れたときの旅日記です。

「里へくだれば 日は西のやまにいりぬ。

あやしの軒に立てて一夜の宿をこふ。

その板敷の上にぬまてふものをしきて臥す。

夜るのものさへなければ いとやすくねず。

よいのまは翁の松をともしてその火影にいとちひさき かたみくむ。

なにぞと問へば これなんよしのゝさとの花筐といふ。

蔵王権現の桜のちるをおしみて、ひろひて盛りたまふ。

そのいわれにはいまもよしのゝ里にてはいやしきものゝ家の業となす。

あるはわらはのもてあそびとなし また物種いれてまきそむれば

秋よくみのる。

それもてるものは万のわざわひを まぬがるとかたる。

あわれにもやさしくもおぼひければ つとにせむ

よしのゝ里の花がたみ」

良寛さんは、吉野の里で、老翁の家に泊めてもらいます。

ここで「万(よろず)の災いをまぬがる」という

吉野の里の花筐(花籠・はながたみ)をみやげとして買い求めます。

という内容のです。

今はありませんが、小さいころ、見た記憶があります。

1cm幅ほどの木を薄くすいたものを赤・黄・緑に染めて、

それを編んで、直径10cmほどの色鮮やかな籠にしたものです。

その編み方に特徴があって、表面のところどころに

三角にとがって立体的になっていたように思います。

あれは、「万(よろず)の災いをまぬがる」籠だったのですね。

毎年7月7日は、吉野山 蔵王堂で蛙跳び行事が行われます。

佐藤さんが、吉野山に行って来られて写真を送って下さいました。

ありがとうございます。

蛙の着ぐるみを乗せた御輿が蔵王堂に向かいます。

僧たちにお経をあげてもらいます。

改心して人間に戻ります。

この蛙跳び行事は伝説があります。

昔、神仏をあなどり、鷲にさらわれた山伏が、

金峯山寺の高僧に

「人間としては助けられないが、蛙にして助けてやろう」

と救ってもらい、その後、僧たちが護摩(ごま)をたき、

お経を読んで人間の姿に戻したと言う伝説に基づいて、

毎年7月7日に「蛙飛び行事」が、金峯山寺蔵王堂で行われています。

あの蛙の中に入っている人は、長い間、仁王門の前の理髪店(喫茶店)

のオジサンでしたが、年齢が高くなり、何年か前から

その前のお家の、お饅頭屋さんの息子さんに変わっています。

佐藤さんが、吉野山に行って来られて写真を送って下さいました。

ありがとうございます。

蛙の着ぐるみを乗せた御輿が蔵王堂に向かいます。

僧たちにお経をあげてもらいます。

改心して人間に戻ります。

この蛙跳び行事は伝説があります。

昔、神仏をあなどり、鷲にさらわれた山伏が、

金峯山寺の高僧に

「人間としては助けられないが、蛙にして助けてやろう」

と救ってもらい、その後、僧たちが護摩(ごま)をたき、

お経を読んで人間の姿に戻したと言う伝説に基づいて、

毎年7月7日に「蛙飛び行事」が、金峯山寺蔵王堂で行われています。

あの蛙の中に入っている人は、長い間、仁王門の前の理髪店(喫茶店)

のオジサンでしたが、年齢が高くなり、何年か前から

その前のお家の、お饅頭屋さんの息子さんに変わっています。

吉野山の下千本の「七曲がり」に紫陽花が、4000株植えられています。

ケーブルに乗らないで坂道を歩くと、あじさいが楽しめます。

白とブルーが多く植えられているようでした。

私は雨が降っていたので、七曲がりを歩かずに、ちらっと上から見て

車で下千本駐車場の方から吉野神宮駅の方へぬけてしまいましたが・・。

吉野山観光協会主催で、「あじさい祭り」が、

平成20年6月14日(土)~7月7日(日)

(期間中19時~22時までライトアップがあるそうです)

また、6月21日(土)・22日(日)の午前11時~午後2時の間、

吉野山七曲り上のイベント会場にてイベントもあるそうです。

「ほたるぶくろ」も咲いていました。

「ほ ほ ほたる来い」

ケーブルに乗らないで坂道を歩くと、あじさいが楽しめます。

白とブルーが多く植えられているようでした。

私は雨が降っていたので、七曲がりを歩かずに、ちらっと上から見て

車で下千本駐車場の方から吉野神宮駅の方へぬけてしまいましたが・・。

吉野山観光協会主催で、「あじさい祭り」が、

平成20年6月14日(土)~7月7日(日)

(期間中19時~22時までライトアップがあるそうです)

また、6月21日(土)・22日(日)の午前11時~午後2時の間、

吉野山七曲り上のイベント会場にてイベントもあるそうです。

「ほたるぶくろ」も咲いていました。

「ほ ほ ほたる来い」

今頃ですが・・・今年の春のことUPします。

ほぼ1ヶ月 吉野にいて実家の手伝いをしていました。

●春はTV番組などで芸能人が通ります。

左:大鶴義丹さんとお母さんで舞台女優の李麗仙さん

4月26日 奈良テレビ8:00~8:30 放送されました。

右:私の知らない人でした。 法螺貝を吹いていかれました。

4月12日 めさましテレビ

別の番組で関根つとむさんやウドちゃんなども来られたそうです。

上から来られて横の吉水神社に入られたので、全然気が付かず、後で聞きました。

●花会式(はなえしき)

毎年、曜日に関係なく4月11日と12日 花会式(はなえしき)というお祭りがあります。

今年は、12日が土曜日でお天気が良かったのと、桜が満開で大変な人手でした。

大名行列が12時に竹林院を出発し、1時間かけて蔵王堂まで練り歩きます。

飛行船での見物される人も・・・

楽で良いけど、大変お高いようです。

●中千本の桜 五郎兵衛茶屋より

朝日に匂う中千本の満開の桜です。AM6:00

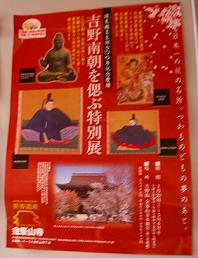

●吉野南朝を偲ぶ特別展

蔵王堂内にて

●牡丹桜

吉野山の殆どは山桜です。それが美しく散ったあと、ぽつんぽつんと

牡丹桜が咲きます。

勝手神社(かってじんじゃ)中千本 幣掛神社(しでかけじんじゃ)下千本

幣掛神社は下千本の七曲がりにある小さい神社です。

境内には清水が湧き出ています。

後水尾天皇がこの桜のあまりの美しさに 乗っていた牛車をわざわざ引き替えさせた故事に由来して「御車返し」という名前がついています。

●吉野和紙の紙漉にお邪魔しました

楮を釜で炊きます 敲いて繊維を砕きます(現在は機会で)

紙を漉きます

板に張り付けて日光干しをします。

冬、寒いときに漉く紙が良い紙だそうです。

私の今年の春でした。

ほぼ1ヶ月 吉野にいて実家の手伝いをしていました。

●春はTV番組などで芸能人が通ります。

左:大鶴義丹さんとお母さんで舞台女優の李麗仙さん

4月26日 奈良テレビ8:00~8:30 放送されました。

右:私の知らない人でした。 法螺貝を吹いていかれました。

4月12日 めさましテレビ

別の番組で関根つとむさんやウドちゃんなども来られたそうです。

上から来られて横の吉水神社に入られたので、全然気が付かず、後で聞きました。

●花会式(はなえしき)

毎年、曜日に関係なく4月11日と12日 花会式(はなえしき)というお祭りがあります。

今年は、12日が土曜日でお天気が良かったのと、桜が満開で大変な人手でした。

大名行列が12時に竹林院を出発し、1時間かけて蔵王堂まで練り歩きます。

飛行船での見物される人も・・・

楽で良いけど、大変お高いようです。

●中千本の桜 五郎兵衛茶屋より

朝日に匂う中千本の満開の桜です。AM6:00

●吉野南朝を偲ぶ特別展

蔵王堂内にて

●牡丹桜

吉野山の殆どは山桜です。それが美しく散ったあと、ぽつんぽつんと

牡丹桜が咲きます。

勝手神社(かってじんじゃ)中千本 幣掛神社(しでかけじんじゃ)下千本

幣掛神社は下千本の七曲がりにある小さい神社です。

境内には清水が湧き出ています。

後水尾天皇がこの桜のあまりの美しさに 乗っていた牛車をわざわざ引き替えさせた故事に由来して「御車返し」という名前がついています。

●吉野和紙の紙漉にお邪魔しました

楮を釜で炊きます 敲いて繊維を砕きます(現在は機会で)

紙を漉きます

板に張り付けて日光干しをします。

冬、寒いときに漉く紙が良い紙だそうです。

私の今年の春でした。