2005年7月~2006年11月 ベトナムのハノイに住んで、ベトナム生活を満喫しました。

帰国後は、身の回りのこと少し更新しています。良かったらお付き合い下さい。

カレンダー

| 06 | 2025/07 | 08 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

フリーエリア

最新CM

いいですね~(返信済)

(09/16)

羨ましい~(返信済)

(07/20)

そうですか~(返信済)

(07/10)

そうですか~(返信済)

(07/10)

犬?あらら・・・(返信済)

(07/09)

最新記事

(09/21)

(09/13)

(09/10)

(09/05)

(08/28)

(08/23)

(07/19)

(07/04)

(03/14)

(02/22)

最新TB

ブログ内検索

最古記事

(06/01)

(06/02)

(06/03)

(06/04)

(06/05)

(06/06)

(06/07)

(06/08)

(06/09)

(06/10)

カウンター

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

2007年6月3日(Sun)

嬉しいメールと吉野雛(47年前に亡くなりました祖父が作った吉野雛)の写真を頂きました。

ありがとうございます。

ご本人様の了解を得て、掲載させて頂きます。

『当方、吉野雛の昭和29年ごろの物を持っていまして、

それについて調べているうちに「郷土玩具 職人はなし」 という本で見て、

太田桜花堂さんを知り、サイトに辿り着きました。

色々なお土産こけしと一緒に入手したのですが、この吉野雛だけは

普通のこけしとは違うなあと思っていて気になり、調べた次第です。

サイトを拝見させて頂くと、私の持っているものは先代の方が

作られたものなんですね。 etc.』

メールを頂きました方は、ハンドルネームを木蓮和尚とおっしゃって、

「名も泣き怪獣達の宿」の■■■HPを持ってらっしゃいます。

楽しい個性的なHPで、お願いしてリンクを貼らせて頂きました。

※「郷土玩具 職人はなし」という本は、平成9年に出版されたもので、

全国の郷土玩具を作っている50名ほどが収録されています。

著者は坂本一也氏で、巻頭のことばに

「郷土玩具は、人によっては単に玩具(おもちゃ)であり、とるに足らぬ

ものと映るかもしれませんが、長年に渡って培われた庶民の文化財だと

考えると、やはり、その灯を消すわけにはゆかないとの思いです。」

とあります。

嬉しいメールと吉野雛(47年前に亡くなりました祖父が作った吉野雛)の写真を頂きました。

ありがとうございます。

ご本人様の了解を得て、掲載させて頂きます。

『当方、吉野雛の昭和29年ごろの物を持っていまして、

それについて調べているうちに「郷土玩具 職人はなし」 という本で見て、

太田桜花堂さんを知り、サイトに辿り着きました。

色々なお土産こけしと一緒に入手したのですが、この吉野雛だけは

普通のこけしとは違うなあと思っていて気になり、調べた次第です。

サイトを拝見させて頂くと、私の持っているものは先代の方が

作られたものなんですね。 etc.』

メールを頂きました方は、ハンドルネームを木蓮和尚とおっしゃって、

「名も泣き怪獣達の宿」の■■■HPを持ってらっしゃいます。

楽しい個性的なHPで、お願いしてリンクを貼らせて頂きました。

※「郷土玩具 職人はなし」という本は、平成9年に出版されたもので、

全国の郷土玩具を作っている50名ほどが収録されています。

著者は坂本一也氏で、巻頭のことばに

「郷土玩具は、人によっては単に玩具(おもちゃ)であり、とるに足らぬ

ものと映るかもしれませんが、長年に渡って培われた庶民の文化財だと

考えると、やはり、その灯を消すわけにはゆかないとの思いです。」

とあります。

2007年5月12日(Sat)

5月9日の深夜0時55分からの放送で、吉野の父が少し出ました。

4月9日にTVの録画取りがあった分です。

■■■

ガブリエラさんが、法螺貝を吹きに来たのです。

始めは鳴らず、収録は30分ぐらいかかりましたが、放送は2分ほどで終わりでした。

私はDVDをセットするのも忘れて寝てしまいました。スミマセン

東京方面では、5月3日22時頃、放送があったそうです。

(知り合いから、「TV見たよ。」と吉野にTELがあったそうです。)

5月9日の深夜0時55分からの放送で、吉野の父が少し出ました。

4月9日にTVの録画取りがあった分です。

■■■

ガブリエラさんが、法螺貝を吹きに来たのです。

始めは鳴らず、収録は30分ぐらいかかりましたが、放送は2分ほどで終わりでした。

私はDVDをセットするのも忘れて寝てしまいました。スミマセン

東京方面では、5月3日22時頃、放送があったそうです。

(知り合いから、「TV見たよ。」と吉野にTELがあったそうです。)

2007年5月6日(Sun)

1泊で吉野へ

如意輪寺近くの観光車道沿いに「小判井戸」がります。

井戸と言うより、小さな岩の窪みです。

そこから少し湧き出る清水があります。

季節がらなのか、木陰のせいか分かりませんが、虫が何匹も飛んでいて、とても飲もうとは思いませんでした。

「小判井戸」のいわれは:

延元の昔、後醍醐天皇が吉野の行宮で歌をお詠みになるとき御料水になったと伝えられ、また、文禄三年(1594年)豊太閤秀吉が吉野山で花見の折りには、茶の湯として用いられたという名水です。

吉野山で住んでいた頃、茶道の先生のご自宅でお初釜があったとき、先生が、この「小判井戸」の水を汲んでお茶を点てて下さいました。

山に自生している藤 シャガ

どうだんつつじ(実家にあった)

今日で連休も終わり、過ぎてしまえば早いものです。

1泊で吉野へ

如意輪寺近くの観光車道沿いに「小判井戸」がります。

井戸と言うより、小さな岩の窪みです。

そこから少し湧き出る清水があります。

季節がらなのか、木陰のせいか分かりませんが、虫が何匹も飛んでいて、とても飲もうとは思いませんでした。

「小判井戸」のいわれは:

延元の昔、後醍醐天皇が吉野の行宮で歌をお詠みになるとき御料水になったと伝えられ、また、文禄三年(1594年)豊太閤秀吉が吉野山で花見の折りには、茶の湯として用いられたという名水です。

吉野山で住んでいた頃、茶道の先生のご自宅でお初釜があったとき、先生が、この「小判井戸」の水を汲んでお茶を点てて下さいました。

山に自生している藤 シャガ

どうだんつつじ(実家にあった)

今日で連休も終わり、過ぎてしまえば早いものです。

2007年4月9日(Mon)

明日から学校がはじまるので、吉野から帰ります。

帰り道、車両通行止めなので、吉野駅まで下に向かって歩いて降りることにしました。(約50分)

明日行われる“千本漬き”の準備のために、蔵王堂の境内で信者さんが、

臼を転がしながら移動させているところです。

>

>

仁王門

仁王門は蔵王堂の入り口です。明後日、明明後日(4月11日・12日)に

行われる花供懺法会(はなくせんぽうえ)・花供会式(はなくえしき)の札が立っていました。

毎年、4月11日・12日に桜が満開になった報告を蔵王権現さんにするための、

お祭りがあります。

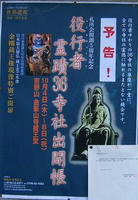

右のポスターにありますように、蔵王権現さんを特別に見ることができます。

役行者霊蹟36寺社出門帳

10月4日(木)~8日(祝)

蔵王権現像特別ご開帳 されます。

是非、7mの憤怒のお姿の3体の迫力ある蔵王権現さんを、一度ご覧になってください。

黒門 道路わきに咲いていた“すみれ”

下千本の桜 七曲を歩いておりて行きます。

気持ちのいいそよ風が吹くと、はらはらと花びらが舞います。

下千本の中を、ケーブルカー(ロープウェー)が動きます。

もしケーブルカーに乗られるときは、下千本の見える側に顔を向けておいてくださいね。桜の時期はお客さんが多いので、ケーブルカーの定員一杯詰め込まれます。

5分ほどしか乗りませんが、反対側の杉山をみていると知らない間に下千本を通り過ぎてしまいます。

幣掛神社(してかけじんじゃ)七曲を上から降りてくると、ほぼ終わりごろにあります。

この木は、ぼたん桜のため3分咲きでした。

幣掛神社は、大峯山の一の行場です。

修験道の霊峯 大峯山に登拝することを 一般に「参上参り」といい、その入り口がここで、登山の安全を祈る第一神社でもあります。

祭神は速秋津比売命(はやあきつひめのみこと)で水の神であり、桜や楓を育てた清らかな水が境内から湧き出ていて、今まで涸れたことがありません。

七曲の急坂にさしかかった旅人がこの清水で渇きを癒した様子がしのばれます。

吉野の桜は、昔から蔵王権現のご神木とされ、こんな句があります。

幣掛の 花やまことの ご神木 直房

幣掛桜

学名 御車返し(みくるまがえし)

吉野山では珍しい品種で八重咲きと一重咲きとが交じって咲きます。

御車返しの名は、江戸時代に御水尾天皇が、この桜のあまりに美しさに、乗っておられた牛車をわざわざ引き返えさせてご覧になられた故事から由来しています。

私事ですが、黄砂の強かった10日ほど前から目が充血し、まぶたが腫れ、鼻がずっと気持ち悪かったのです。

アレルギーになったのではないかと思い、耳鼻科でパッチテストを受けました。

アレルギー皮内反応は、ハウスダスト・ダニ・アルテルナリア・ヨモギ・スギ・カモガヤ・ブタクサの7つを調べました。

結果は、何にも反応しなくて、アレルギーではなく、黄砂による一時的な炎症でした。

明日から学校がはじまるので、吉野から帰ります。

帰り道、車両通行止めなので、吉野駅まで下に向かって歩いて降りることにしました。(約50分)

明日行われる“千本漬き”の準備のために、蔵王堂の境内で信者さんが、

臼を転がしながら移動させているところです。

仁王門

仁王門は蔵王堂の入り口です。明後日、明明後日(4月11日・12日)に

行われる花供懺法会(はなくせんぽうえ)・花供会式(はなくえしき)の札が立っていました。

毎年、4月11日・12日に桜が満開になった報告を蔵王権現さんにするための、

お祭りがあります。

右のポスターにありますように、蔵王権現さんを特別に見ることができます。

役行者霊蹟36寺社出門帳

10月4日(木)~8日(祝)

蔵王権現像特別ご開帳 されます。

是非、7mの憤怒のお姿の3体の迫力ある蔵王権現さんを、一度ご覧になってください。

黒門 道路わきに咲いていた“すみれ”

下千本の桜 七曲を歩いておりて行きます。

気持ちのいいそよ風が吹くと、はらはらと花びらが舞います。

下千本の中を、ケーブルカー(ロープウェー)が動きます。

もしケーブルカーに乗られるときは、下千本の見える側に顔を向けておいてくださいね。桜の時期はお客さんが多いので、ケーブルカーの定員一杯詰め込まれます。

5分ほどしか乗りませんが、反対側の杉山をみていると知らない間に下千本を通り過ぎてしまいます。

幣掛神社(してかけじんじゃ)七曲を上から降りてくると、ほぼ終わりごろにあります。

この木は、ぼたん桜のため3分咲きでした。

幣掛神社は、大峯山の一の行場です。

修験道の霊峯 大峯山に登拝することを 一般に「参上参り」といい、その入り口がここで、登山の安全を祈る第一神社でもあります。

祭神は速秋津比売命(はやあきつひめのみこと)で水の神であり、桜や楓を育てた清らかな水が境内から湧き出ていて、今まで涸れたことがありません。

七曲の急坂にさしかかった旅人がこの清水で渇きを癒した様子がしのばれます。

吉野の桜は、昔から蔵王権現のご神木とされ、こんな句があります。

幣掛の 花やまことの ご神木 直房

幣掛桜

学名 御車返し(みくるまがえし)

吉野山では珍しい品種で八重咲きと一重咲きとが交じって咲きます。

御車返しの名は、江戸時代に御水尾天皇が、この桜のあまりに美しさに、乗っておられた牛車をわざわざ引き返えさせてご覧になられた故事から由来しています。

私事ですが、黄砂の強かった10日ほど前から目が充血し、まぶたが腫れ、鼻がずっと気持ち悪かったのです。

アレルギーになったのではないかと思い、耳鼻科でパッチテストを受けました。

アレルギー皮内反応は、ハウスダスト・ダニ・アルテルナリア・ヨモギ・スギ・カモガヤ・ブタクサの7つを調べました。

結果は、何にも反応しなくて、アレルギーではなく、黄砂による一時的な炎症でした。